2018/10/某日訪問

桑原門倉城山腹遺構再訪の記事の続きである。

別名が付いている場合はその限りではないが、ネット上では初の訪問記録になるかと思われる。こういう初物を訪問するときは図面を描く練習しておけばよかったな、と思うわけである。

桑原門倉城山腹遺構の尾根を山頂に向けて登っていく。途中段曲輪っぽいところもあるのだが、杉林なので植林時に均したものかもしれないので遺構とは断定できない。

少々歩くと等高線の間隔が狭くなってきて傾斜がきつくなってきた。

その傾斜が急になり始めるあたりの東側に竪堀にも見える溝が長い距離ついている。下りはどこまでついているのかわからないが、上りはどこまでついているのか、この溝に沿って行ってみよう、と思った。山頂までつながっていて、それが竪堀であるなら長距離の竪堀ということになるからだ。

しかし、溝に沿って上るのがしんどくなったので少し上ったら離脱した。西の方の斜面のほうが緩やかなのを見てしまったからだ。ただでさえ傾斜がきついところを直登していたので汗だく。少しでも上りやすいほうに行きたい。

ということで緩やかなほうに横移動してそのまま山頂を目指す。

尾根の先端付近が見えた。

登りきると削平地にも見える平場。藪っていたらイヤだな、と思っていたが藪はなし。倒木はあるが城跡あるあるレベルだ。

その平場で小休止。息を整える。

黄色のリボンがあった。目印があるということは定期的に通っている者がいるということだろうか。

黄色リボンのあたりで周囲に目を向けると南西の方に道らしきものが見えた。方角的に 305m ピークの方だ。305m ピークも気になっていたが、結局このときの訪問では寄らなかった。100m 近く上り下りするのが嫌だったのだ。今思えば行ってもよかったな、と思っているが。

息が整ってきたので探索再開。平場の倒木をよけながら進む。この平場は南西から北東に伸びている。斜面を登り切った場所は南西の端。更に南西の 305m ピークには向かわず北東に進む。

土橋つき竪堀出現。今は削除された新聞記事の「山頂にも遺構がある」という情報を信じて登ってきた甲斐があったというもの。土橋の状態といい、堀の深さといい状態がよい。

土橋を斜めから。

土橋の先は土塁になっている。堀切部分の掘った分だけ盛った感じがする。

堀切から竪堀。どちらが左右か失念。

土塁をこえるとまた平場。ここの平場は南北に伸びている。

南端に来ているが東側の斜面を除くと堀切のようなものが見えたので下る。

下ると埋まってしまった堀切のように見えた。左右に薄いが竪堀があったからだ。堆積物で埋まったのか人為的に削られたのかは不明。この斜面にはかつて害獣除けに使われていたであろうネットの残骸があったので、人の手で削られた可能性がなきにしもあらず。とはいえ私には断定できず。

さきほどの平場に戻り、北に進むと、巨岩を利用した虎口のような地点があった。ここはゆるめの上り斜面である。

斜面を登ると平場に出た。青リボンがぶらさがっている。

全てではないが、平場の左右斜面を覗き込んだりもしたが、畝状竪堀のようなごちそうは見当たらなかった。見逃しただけであるのかもしれないが。

暫く進むとまたもや土橋付き堀切。山腹遺構ではこのタイプの堀切はみかけなかったので、城主または築城者は別のもの、別の時期なのだろうか。山頂遺構のほうは原始的というか技巧的ではない。山腹の方もさほど技巧的ではないが。

左右の堀切。先に東側、次が西側。

堀切を渡ってから振り返って撮影。北から南を向いている。

更に北へ進む。主郭と思われる 419m ピークへ向かっている。

そして、またもや土橋付き堀切。この城跡では最も太いの土橋だ。

堀切。先に西側、次に東側。

土橋つき堀切をあとにして先に進む。419m ピークが近づくと低木が増えてきた。衛星写真で見た感じだと 419m ピークは伐採されていたので、そのせいで低木が育ってしまっているようだ。藪になっていなければよいのだが。

主郭と思われる 419m ピーク。山頂遺構で一番低木が生い茂っている。三角点もある。定期的に人が入っているのか、低木はあれど道は確保されている。419m ピークは狭かった。これまで辿ってきた平場のほうが居住性は高そうだ。

419m ピークからは登ってきた南側の他、北と東に尾根が続いている。北側にはかつてテレビ塔があったらしいピークがある。東には林道へ続いてそうな尾根がある。更に東には google map には和田山と記されている山がある(今は消えたが、先日までその和田山には”和田山城”と表記されていた)。どちらのピークにも遺構があるかもしれないし、ないかもしれない。休憩したとはいえ割と疲れており、正午も回っていたので、シリアルバー程度の食糧は持ってきていたが、空腹であったので、それぞれちょっと下って派手な遺構があった場合だけ深追いすることに決めた。

まずはテレビ塔跡方面の北側。写真は 419m ピークから見下ろしたところ。堀切にも見える地形だ。

下りたが段曲輪のような感じだった。写真はさらに一段下って振り返ったところ。下から見ると土塁に見えなくもない。

この段曲輪っぽいところから北には段築状の道がある。

北に進んだ鞍部。堀切に見えなくもない。西側(写真だと左側)の凹みは道のようになっていた。麓の方に続いているかもしれない。

テレビ塔跡へと続く斜面。山道っぽくなっている。遺構があるならここに分かりやすい堀切が欲しいところなので、この先には遺構なさそうだな、と判断。

その斜面の右側にも道がついていた。どこに続いているのかはわからないが水平移動するような道だった。

北へは深追いしないで 419m ピークへと引き返し、東方面へ。写真は 419m ピークから見下ろしたところ。写真だと分かりづらいのだが、うっすら堀切に見えなくもない地形である。振り返ってみると 419m ピークから南側の堀切は割と明瞭に残っていた。北と東に明瞭な堀切がないのは、なんらかの事業で埋めたのかもしれない。東側には山頂付近まで続く林道があるので、林業で使っているのだろうか。

東の斜面を下ってある程度東に進むが遺構らしき地形は確認できず。

ある程度進むと低木が増えてきたし、遺構もなさそうなのでここで探索切り上げ。東に進む途中で眼下に林道が見えたので、復路は林道を使って降りることにした。

林道に降りると最近も使ってそうな道。使われなくなって荒れた林道をいくつか見ているので現役かどうかは分かるようになってきた。

下りた地点から振り返ると、林道はもう少し上まで続いていそうだった。

この林道は地図に載っているので、この道を使って上ってみようかとも思っていたのだが、地図を見る限り山頂までは続いていないし、つづら折れになっているので、結構な距離を歩かされそうだったので回避した。

暫く進むと”ブロ観音寺跡地”という標識と遭遇。桑原ふるさとつくり、とあるので桑原門倉城山腹遺構と同じ団体による標識だろう。ここまでだれか登ってくるのだろうか(私は下ってきたが)。観音寺はいいとして”ブロ”ってなんだろうな。漢字が充てられているわけでもないので、口伝として伝わっているのだろうか。肝心の跡地がこの崖の上なのか崖そのものなのかはわからかったが、城跡ではないのでそのまま下山した。

途中、2台の軽トラとすれ違ったが、特に注意もされなかったので入山禁止ではなかったようだ。秋なので場所によっては留山である。今回は別のルートから登ったので、この林道が留山なのかどうか不明だった。

そして、林道入口に到着。看板があったので見てみると、留山ではなかったが、車両は規制されているようだ。私は徒歩だったのでスルーされたのだろう。

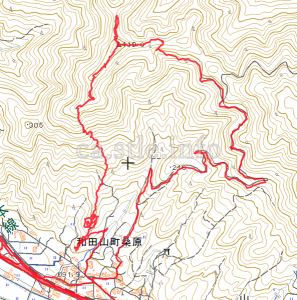

無事下山して山頂遺構の探索終了。遺構があってよかった。私が縄張り図描ける人ならよかったのだが、描けないので、GPS ログでなんとなく縄張りを把握してもらえると助かる。

この辺ではまだ訪問したい城跡があるので、そこに行くついでに他のピークも調査してみたい。

桑原門倉城山頂遺構位置

桑原門倉城山頂遺構登山口(関係者以外車両進入禁止)

GPS ログ