2019/2/某日訪問

入鹿本城は居館部と詰めの城のタイプの城跡だ。入鹿氏の城と思われる。『三重の中世城館』では入鹿本城=小栗須陣屋平となっているが、『紀和町史』では入鹿本城と小栗須陣屋平は別城館扱いで、入鹿本城詰丸は入鹿中学校背後の山100m前後のピーク付近が遺構となっている。

入鹿本城詰丸遠景。

入鹿中学校は入鹿本城の居館部。グラウンドと校舎の階段がそれっぽさを醸し出している。

グラウンド対面あたりの斜面。とりつけそうだけど、ミスるとケガしそうだな、ということでここからはとりつかず。うまくいけば入鹿本城詰丸へ行けそう。

入鹿中学校校舎。素敵な校舎である。居館部の遺構はないようだ。

入鹿中学校の前を通過して、慈雲寺へ行き、小栗須陣屋平見学後、慈雲寺の墓地へ戻った。ここからが入鹿本城詰丸へのアクセスとなる。

墓地を北に向かう。山の中には山道があった。何かのタンクが目印である。

この山道が曲者で、ひとまず山道に沿って歩いたみたところ、西へ西へと向かう道であった。目的の入鹿本城詰丸は北なので方角が異なる。

GPS と地理院地図で現在地を確認。164m ピーク真南あたりで山道を諦め、ひとまず 164m ピークを目指して直登した。

そして 164m ピークへ着いてびっくり。東西を横断する溝があったのである。

最初は堀切かと思ったが浅いし尾根を遮断という割には遮断になっていない。

溝の近くには「入鹿本城跡(小栗須城跡)」と書かれたプレートがあった。『紀和町史』に書かれた図面とはまったく異なる様相だったのにプレートがあったので混乱。

164m ピーク付近が入鹿本城とは思えなかったがプレートもあるので一応近辺探索することにした。

まずは溝を中心に探索。西のほうへは溝の内側に石が積まれていた。

西へ降りると山道へと繋がっていた。堀切とも竪堀とも思えなかったので、これはかつての道なのだろう。

いったん 164m ピークへ戻った。ここから北東に伸びる尾根の先端が入鹿本城詰丸のはずだが、北へも尾根が伸びているので一応確認することにした。

まずは 164m のピーク。平場のように見えるが自然地形に思えた。

北へ斜面を下っていると東に向かって薄い溝。竪堀のように見えたが判断が難しい。

さらに進むと綺麗めな平場。曲輪と言われたらそう思えるレベル。しかし私には遺構と判断できず。これだけ藪もない見学のしやすい状態なので、北東尾根調査時についでに北尾根も調査しただろうし、図面に含まれていないのだから違うよな、ということで私の中では北尾根は「城館類似遺構かも?」という程度にしておく。

再び 164m ピークに戻るのも面倒だな、ということで尾根をトラバースする感じで移動。ちょうど獣道っぽいのが見えたこともあり。

数分後北東尾根へ出た。

北東尾根を進むとなにかの跡地らしき雰囲気の場所があった。

北東尾根を下ると堀切がお出迎え。

堀切から続く竪堀。

『紀和町史』の図面によると曲輪は3つある。名称が記されていないので、ここでは便宜的に尾根先端を一曲輪、一の曲輪南西の曲輪を二曲輪、一の曲輪南東の小さな曲輪を出曲輪とする。出迎えてくれた堀切は二曲輪と縄張り外との境界線を示す堀切だ。

こちらは一の曲輪、二曲輪の間の堀切。右側の盛り上がりは二曲輪の土塁だ。

二曲輪。北西面に土塁あり。

北西面土塁を中心に。

一曲輪、二曲輪間の堀切南東方面を内側から。

一曲輪切岸と堀切。

一曲輪。北西面と南西面に土塁がある。二曲輪もそうだが東側へは土塁がない。西側を警戒していたのか。

一曲輪の北側に図面にない曲輪があった。アンテナが横たわっている。地権者がかつてアンテナを設置した際に削平したから図面に載せていないのだろうか。

出曲輪の写真も撮ったと思うのだが、探してもどれがそれかわからない状態であったので掲載しない。

慈雲寺墓地に戻って下山したのだが、山道入口にあったタンクの東側から降りることになった。164m ピークの溝の道を見るにしてもタンクの東側から上ったほうがよいので訪問する際は参考にされたし。下の写真で言うと右の墓地の裏を上るのが正解。

小さな城跡だが、2月とはいえ下草もなく見学のしやすい城跡であった。ほかの季節でも藪ということにはならなそうである。赤木城見学の際に時間があれば立ち寄ってもらいたい。

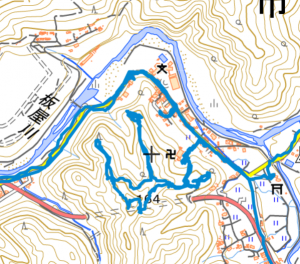

入鹿本城詰丸位置

入鹿本城詰丸入口位置

GPS ログ(小栗須陣屋平含む)